不動産事業についてBUSINESS 01

自社ブランドのマンションを開発

付加価値の高いオフィスビルを開発

新たな価値を見つけ出す

建築の専門技術でサポート

協力会社をとりまとめて施工品質を確保

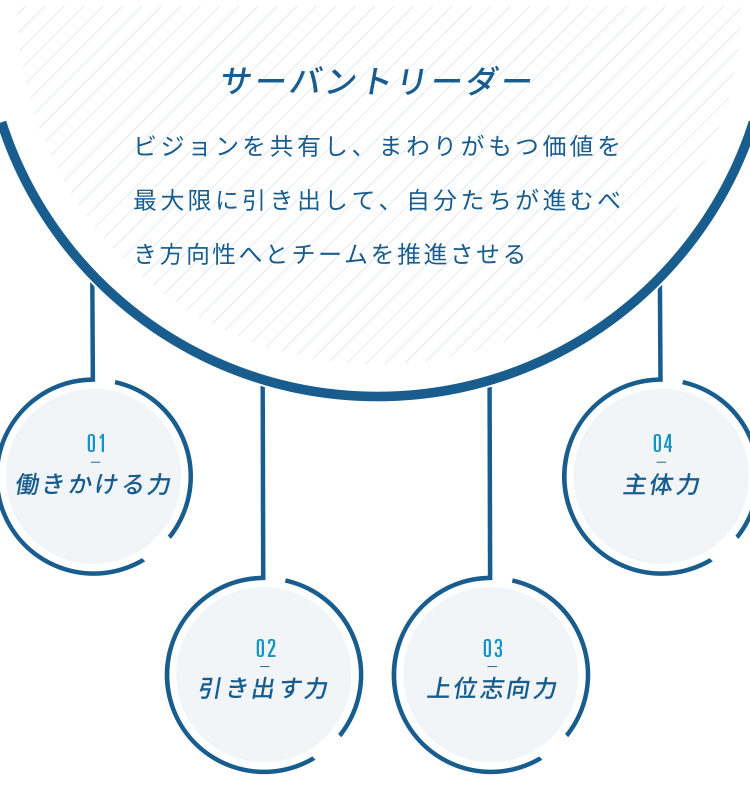

不動産事業が求める人物像THE PERSON WE WANT

価値創出のプロジェクトストーリーPROJECT STORY

大規模マンション開発

一つひとつ、真剣に考えて決める

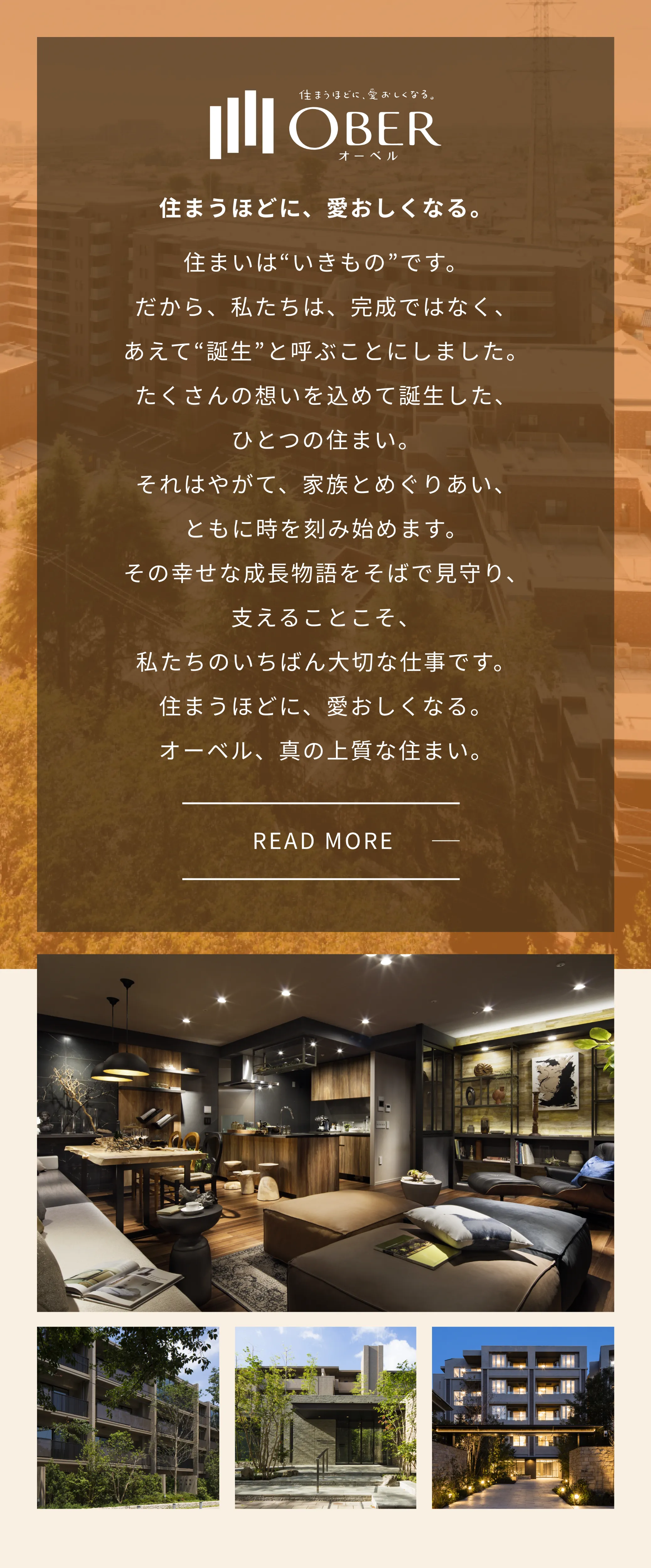

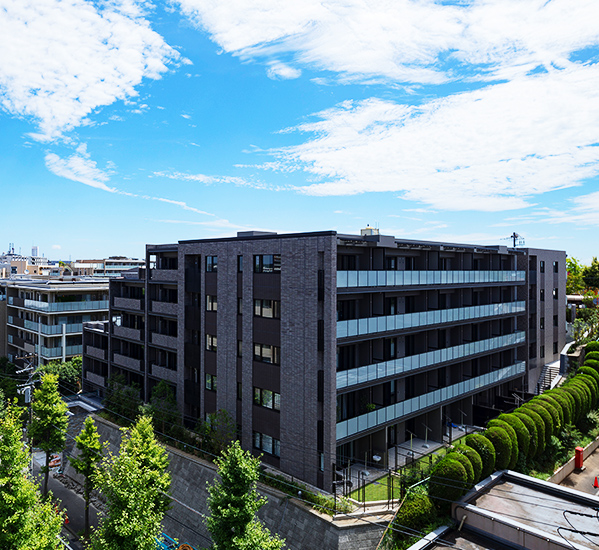

当社マンションブランド「オーベル」はその土地、周辺環境、ターゲットに合ったコンセプトづくりを物件ごとに行い、ものづくりを行っています。私が担当する「オーベルグランディオ平井」も東京23区、都心8km圏という便利な位置にありながら、大島小松川公園や荒川河川敷等、広大な緑に恵まれた住環境を踏まえ、都心勤務の共働き子育てファミリー層をターゲットとしました。商品企画では全戸71㎡以上と23区内では広い間取りを取り入れ、1,200㎡以上の広場状空地や「長期優良住宅」の認定を取得するなど、子育て世代が長く安心して暮らしていただける商品を目指しました。

開発背景として、本物件は東京都の「亀戸・大島・小松川地区第二種市街地再開発事業」の1つであり当社が特定建築者*として事業推進を行っております。大学で街づくりゼミに所属していた私にとって、購入者のニーズに応えながら地域との交流を目指した再開発プロジェクトに携われることは、仕事へのモチベーションが高まると共に、学生時代学んでいた都市計画の教科書には載っていない実務レベルの面白さを実感することができました。

商品企画にあたり、各住宅の面積や間取りの割合をどう設定するのか、共用施設に何を設置すればターゲットに響くのかを自分なりに考え、試行錯誤しながらプロジェクトを進めました。*特定建築者制度:東京都に代わり、東京都の負担を軽減すると同時に民間事業者の能力を積極的に活用し、 市街地再開発事業の円滑な実施を図る制度。

上司の言葉に勇気をもらって

事業担当はプロジェクトの収支に責任を持つためリーダーとして事業を牽引し、スケジュールを管理しながら商品企画、販売・広告等、土地を買ってからお客様に引き渡すまで、業務は多岐にわたります。配属したての私にとって、初めての業務の連続でしたが、OJT指導員のサポートはもちろん、周りの先輩方も何かと面倒を見て下さって、日々成長することができました。また、ただ教えられるだけでなく、自分で考えて行動することも求められました。「ターゲットが欲しているマンションとは何だろうか」「物件コンセプトは何にするのか」「より広域から集客するには物件のどの魅力を打ち出すべきか」など、プロジェクトを方向付けるテーマについても、上司はよく「担当として平井さんはどう考えるんだ?」「ここは任せるよ。平井さんの判断で進めてみて」などと、意見やアイデアを聞かれたり、私に裁量を持たせてくれたりしました。

さまざまな企業とコラボして実現

マンション開発は建物をつくって引き渡せば終わりと思われがちですが、私は自分のこだわりとして、「オーベル」で暮らし始めたお客様にプラスアルファの価値を提供したいと考えました。そこでまず、子育てファミリー世代の女性を対象にアンケート調査を実施。すると、アンケート対象者の方々に共通の悩み事が浮かび上がってきたんです。それを少しでも解消するため、子育て中のママを応援するサポートプログラムがあれば喜ばれるのではと考えました。託児サービスはもちろん、子育ての悩みを相談できる専門家による育児セミナー、家事の代行、冷凍弁当や食品の宅配サービス、お母さんや子どもが気軽に参加できるスポーツイベントの開催などです。これらを実現するために、さまざまな企業との連携に向けた交渉や調整にチャレンジしました。建物という住まう器としての快適さだけではなく、その後の快適な暮らしをサポートする仕組みを女性ならではの視点で企画・立案し、カタチにすることができました。

先日、モデルルームをオープンし、「オーベルグランディオ平井」に初めてのお客様をお迎えしました。ご家族一人ひとりのこの街での新生活がこの物件から始まるんだと実感し、身が引き締まるような気持ちになりました。

ープロジェクトを成長の機会としてー

オフィスビル開発

ニーズに合ったオフィスビルの形を求めて

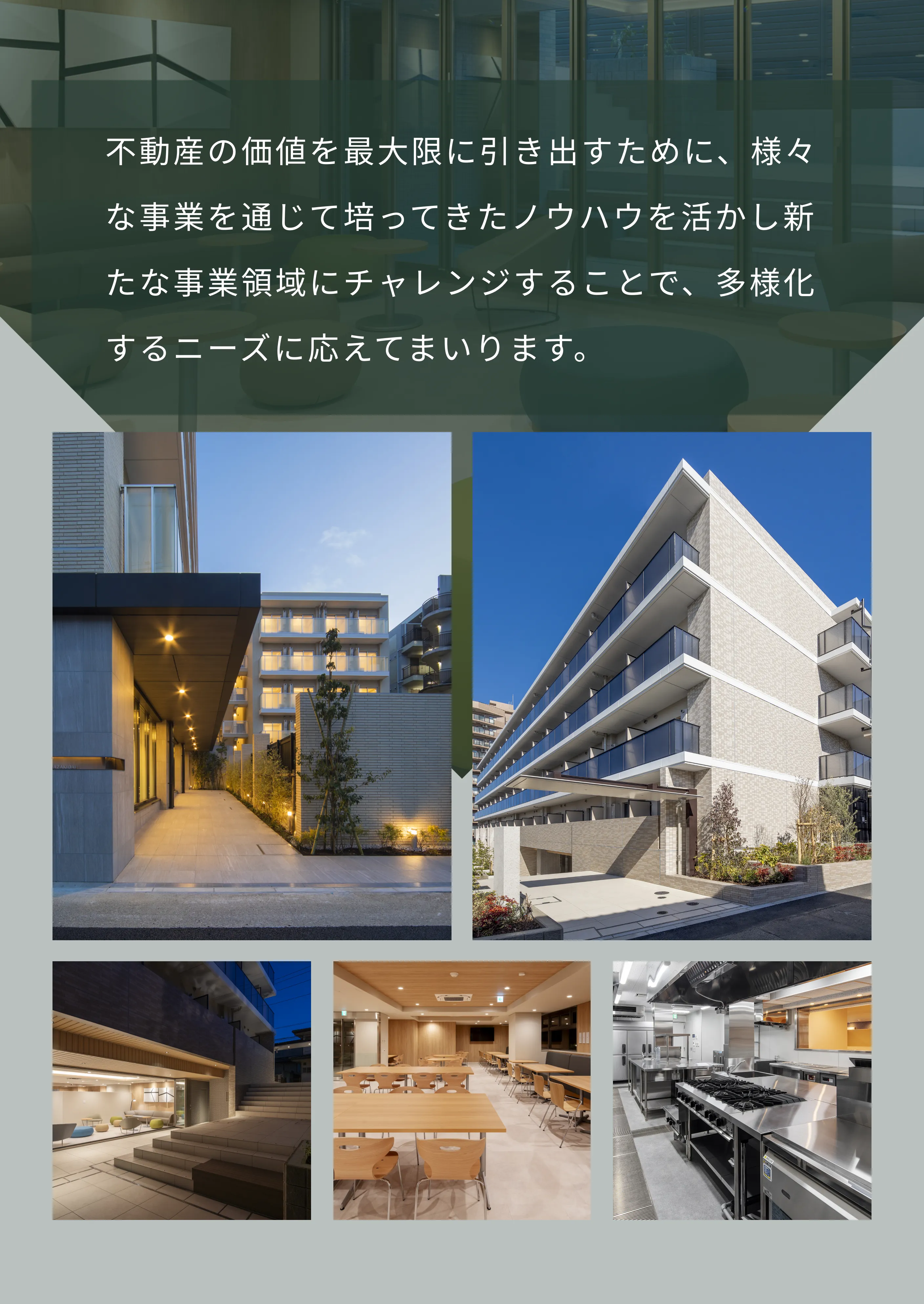

プロジェクトの出発点となった土地は、オフィスレイアウトや内装工事などを手がける企業の創業の地。地下鉄駅から歩いて3分という大通りに面した角地に、その会社が所有する二棟のビルが建っていました。そのうちの一棟の老朽化が進んできたことを機に、不動産の価値を踏まえた最適な活用方法について相談できないだろうか、という連絡が当社の用地取得チームにあったことが始まりです。私たちは既存の二棟のビルを解体した広い土地に新たに一棟のビルを建て、オフィスビルとして賃貸することで資産価値を最大化できると考えました。創業以来、2020年でちょうど70年という長きにわたってこの地で事業を営んできたお客様の想いを、大切にしたいと私たちは思っていたからです。7階から10階は引き続きお客様に所有していただき、残りの6フロアを大成有楽不動産が買い取り、賃貸オフィスとして貸し出す、いわば「共同事業」の開発スキームです。もともとお客様は全ての不動産を売却して別の場所に移転することもお考えでしたので、日本橋でのビジネス継続が可能となる私たちの提案を高く評価してくださいました。

プロが連携するチームの司令塔として

プロジェクトが動き出すと、新開発するオフィスのコンセプトを固めるため、私は設計担当とともに日本橋エリアを中心に中規模サイズのオフィスビルを回り、徹底的に調査しました。どのような仕様のビルにどのような業種のテナント企業が入居しているのか、現状を正確に把握するためです。そして、使いやすいオフィスの基本条件である100坪以上の整形フロア(柱のない広々した正方形や長方形のフロア)を確保し、オフィスレイアウトの自由度を高めました。その上で重視したのが防災の観点です。大規模災害の発生時にもテナント企業がビジネスを継続できるよう、たとえ広域が停電しても丸1日はある程度の企業活動が維持できるように非常用発電機を設置することにしました。建設工事が始まると、施工管理部門およびテナントの誘致を担うリーシング部門もチームに参加。その中で私の立ち位置はプロジェクト全体の「司令塔」です。ビルの竣工までには、地中障害物や工事の遅れなど、いくつか想定外の問題も浮上しましたが、それぞれの局面に応じて各部門のプロに方向性を示し解決を図ることに注力しました。その結果、細部までこだわった丁寧な仕上がりとなり、想定を上回る優良なテナント企業にご入居いただくことができました。

試行錯誤しながらプロジェクトを推進

オフィスビルの開発と聞くと、とてもダイナミックな世界を想像されるかもしれませんが、実際には細かい配慮を地道に積み重ねていくことが重要な意味を持つ仕事です。私が不動産デベロッパーとして大切にしているのが、入居者の「使い心地」の部分。自分が手がけたオフィスで働く人が、例えばデスクの位置によって「なんだかすこし暑いor寒い気がする」といった、違和感を覚えることなく快適に過ごしていただきたいのです。こうした微妙な使い心地については、建築や各設備単独のプロの専門性だけではなかなか解決できないことが多くあります。土地の特性から建物の構造・設備、そしてお客様の声まで、そのプロジェクトの全体像を把握している責任者だからこそ、解決策のヒントが発想できるともいえます。各部門のプロの知見を超える総合的な目を養えることが、この仕事の面白さであり奥の深さです。「日本橋F ビジネスキューブ」は、幸いコロナ禍にあっても高いオフィス稼働率を維持しています。今後も継続して、プロジェクトの運営フェーズの細かい不具合を改善し資産価値の維持向上を図りながら、次の新たなビル開発プロジェクトに向けて、地に足を着けて準備を進めたいと考えています。

ー不動産を新しく創りあげる醍醐味ー

社員インタビューINTERVIEW

不動産事業の先輩社員にキャリアを振り返ってもらいました。入社後、マンション事業、ビル事業、建設部、投資開発の各業務に携わる4名です。これまでどのような想いで業務に取り組み、今後どんなゴールを目指しているのでしょうか。それぞれのターニングポイントや成長実感を語っています。

※部署名・インタビュー内容は取材当時のものです。

クロストークCROSS TALK

担当物件を持って動きはじめる2年目、後輩の指導にも携わる3年目、そしてチームをまとめる立場の18年目。所属や経験の異なる4人が、入社からの歩みを振り返り、この会社らしいカルチャー、仕事のやりがいなどを語り合いました。

若手社員が語る魅力とやりがい